「宿題を終えたらゲームを30分」「テストで90点以上取ったらお菓子を買ってあげる」。

子育ての中でつい使いたくなる“ご褒美作戦”。一時的に効果があるように思えますが、本当に子どものやる気を育てる方法なのでしょうか?今回は、心理学的に正しいモチベーションの育て方について解説します。

ご褒美作戦=外的動機づけ

ご褒美によるやる気は心理学で外的動機づけと呼ばれます。

「ご褒美が欲しいから頑張る」という仕組みは、短期的に集中力を高めやすく、苦手な課題の第一歩を踏み出すきっかけには有効です。

しかし、デメリットもあります。

- ご褒美がないとやらなくなる

- ご褒美の条件がどんどんエスカレートする

- 「やらされている」という気持ちが強まる

つまり、外的動機づけだけに頼ると、長期的な学習意欲につながらない危険があります。

内的動機づけをどう育てるか?

一方で、「わかると楽しい」「自分でできた!」という気持ちは内的動機づけです。

こちらは長期的に学習や挑戦を支える力になります。

内的動機づけを育てる工夫

- 小さな成功体験を積ませる

- 子ども自身に選択肢を与え、主体性を尊重する

- 達成感を味わえる声かけをする(「ここまでできたね!」)

こうした積み重ねが、「自分からやってみたい」という意欲につながります。

外的と内的のバランスが大切

大切なのは、外的動機づけと内的動機づけのバランスです。

ご褒美をきっかけに行動を始めさせ、その後は「できた喜び」や「学ぶ面白さ」へと意識を移していくことがポイントです。

たとえば:

- 「宿題を終えたらお菓子」ではなく「宿題が終わったから気持ちがスッキリしたね。じゃあおやつにしよう」と伝える。

- ご褒美を“物”よりも“経験”にする(親子で一緒に遊ぶ、外に出かけるなど)。

こうした工夫で、ご褒美が単なる報酬ではなく「努力を認める合図」となります。

やる気が育つ環境づくり

ご褒美以上に大切なのは、子どもが自然とやる気を持てる環境づくりです。

- 親が努力を言葉で認める

- 集中できる学習スペースを整える

- 失敗しても安心できる雰囲気をつくる

安心感と達成感がある環境の中で、子どもは少しずつ「やってみたい」という気持ちを育てていきます。

まとめ

ご褒美作戦は「アリかナシか」で分けるものではなく、使い方次第でプラスにもマイナスにもなる方法です。

短期的にはご褒美で背中を押しつつ、最終的には「自分からやりたい」という内的動機を育てていくことが、子どもの本当のモチベーションづくりにつながります。

👉 最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

こんな感じで、毎週木曜日9時に投稿を続けています。

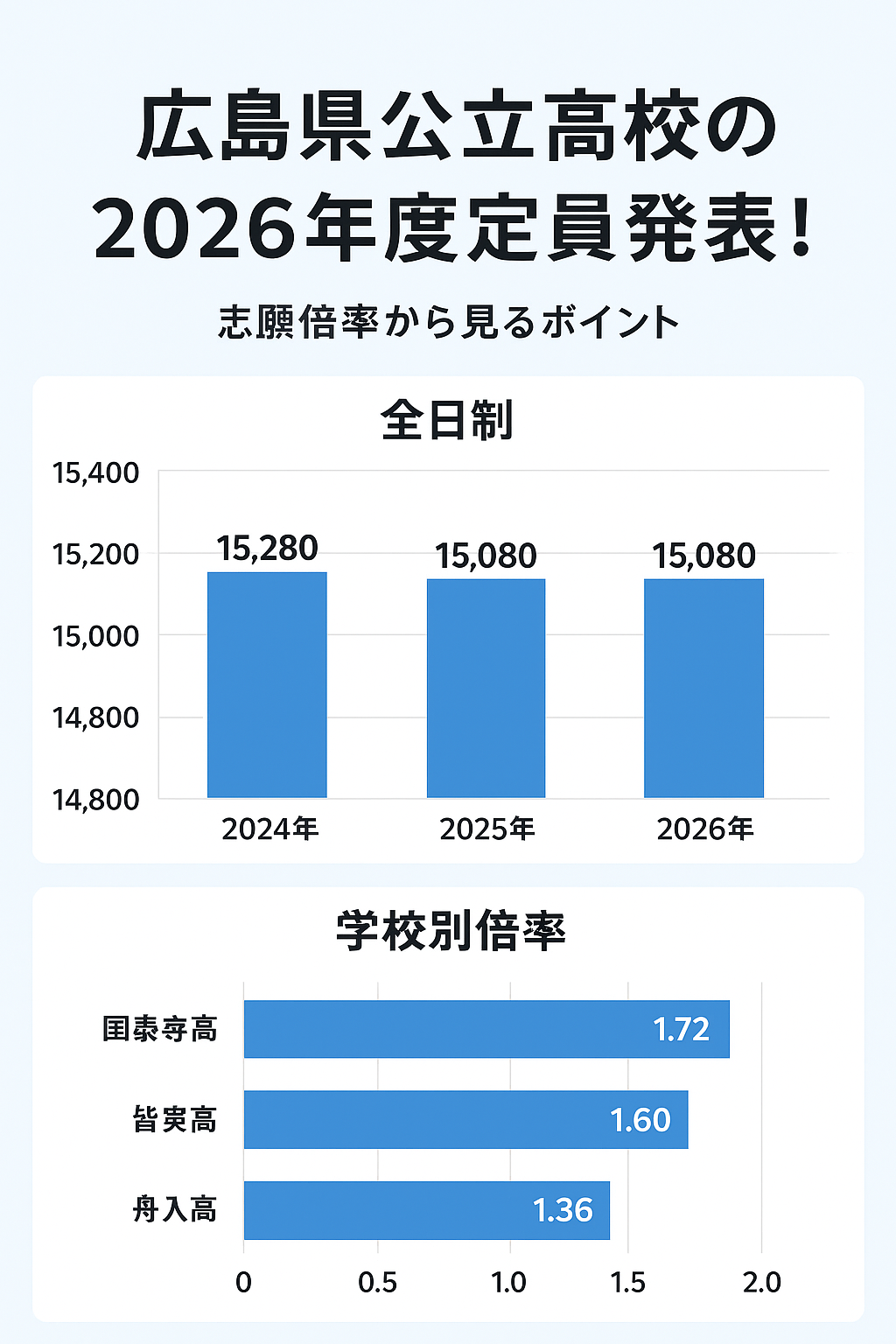

次週は『【2026年度】広島県公立高校 入学定員が決定!近年の推移と受験への活かし方 』をお届けしますので、楽しみに待っていてください。

コメント